Was ist die Agoraphobie?

Als Agoraphobie wird die Angst vor öffentlichen Plätzen oder vor Menschenansammlungen bezeichnet. Aber auch die Angst davor, alleine oder weit weg von zu Hause zu reisen, fällt unter den Begriff.

Agoraphobie setzt sich aus den altgriechischen Worten „Agora” (Versammlungsplatz, Marktplatz) und „Phobos” (Furcht, Angst) zusammen und wird deshalb auch Platzangst genannt. Agoraphobie ist aber nicht zu verwechseln mit der Klaustrophobie. Bei dieser steht nämlich die Angst vor engen und geschlossenen Räumen wie Fahrstühle und U-Bahnen im Vordergrund.

Bei der Agoraphobie fürchten die Betroffenen, bestimmte Orte bei einer Panikattacke nicht schnell genug verlassen zu können oder dass keine Hilfe zur Verfügung stünde. Bei den Betroffenen führt das Verlassen der Situation meistens dazu, dass die Angst sofort reduziert werden kann.

In schweren Fällen tritt die Angst schon direkt dann auf, wenn ein als sicher erlebter Ort wie etwa die Heimatstadt oder die Wohnung verlassen wird. Ohne die Begleitung einer weiteren Person ist es für die Betroffenen dann teilweise sehr schwer, die eigenen vier Wände zu verlassen.

Agoraphobie mit Panikstörung

Eine Agoraphobie kann mit einer Panikstörung gemeinsam auftreten oder ohne.

Wer an einer Agoraphobie mit Panikstörung leidet, erlebt in vielen Fällen eine Panikattacke, wenn er oder sie sich in einer der beängstigenden Situationen befindet. Bei einer „reinen Panikstörung” können Panikattacken jederzeit und an verschiedenen Orten auftreten. Sie können dabei auch an Orten entstehen, die mit Sicherheit verbunden werden wie z. B. das eigene Schlafzimmer. Im Gegensatz dazu gibt es bei Panikattacken, die mit Agoraphobie zusammenhängen, immer einen klaren Zusammenhang zu der Situation, z. B. Restaurant, Einkaufszentrum oder der Reise alleine.

Welche Symptome können bei Agoraphobie auftreten?

In der gefürchteten Situation können folgende Symptome auftreten:

- Herzklopfen, erhöhte Herzfrequenz

- Schweißausbrüche

- Zittern

- Mundtrockenheit

- Atembeschwerden

- Beklemmungsgefühl

- Magen-Darm-Beschwerden

- Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Benommenheit

- Angst verrückt zu werden oder zu sterben

- Gefühllosigkeit oder Kribbelgefühle

- Hitzewallungen oder Kälteschauer

- Entfremdungsgefühl (hinsichtlich der eigenen Person)

- Gefühl in einer fremden Umgebung zu sein (Derealisationsgefühl)

Meist ist den Betroffenen klar, dass ihre Befürchtungen und Ängste übertrieben sind. Dennoch besteht eine starke emotionale Belastung durch die Angstsymptome und die Isolation in der eigenen Wohnung.

Gut zu wissen

Agoraphobie und soziale Phobie

Aufgrund der großen Ähnlichkeit ist es manchmal schwer, eine Agoraphobie von einer sozialen Phobie zu unterscheiden. Beide haben gemeinsam, dass viele öffentliche und soziale Situationen stark vermieden werden. Unterschiede gibt es aber bei der Art der Ängste und Befürchtungen. Menschen mit Agoraphobie sorgen sich vor allem um ihre körperliche und psychische Unversehrtheit. Bei einer Sozialphobie geht es hauptsächlich um die Angst davor, als sozial merkwürdig oder peinlich wahrgenommen zu werden.

Ein Unterschied besteht auch darin, dass bei Menschen mit Agoraphobie die Begleitung anderer eher zu einem Gefühl der Sicherheit führt. Bei einer Sozialphobie sind außerdem die Symptome in der Regel äußerlich sichtbar (erröten, schwitzen, zittern etc.), während bei einer Agoraphobie körperliche Veränderungen wie Herzrasen, Schwindel oder Atembeschwerden eher subjektiv wahrgenommen werden.

Wie häufig ist Platzangst?

Weltweit sind 1,5 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens von einer Agoraphobie betroffen. Frauen entwickeln eine Agoraphobie ungefähr doppelt so häufig wie Männer. Die Statistik wird aber vermutlich dadurch beeinflusst, dass Männer im Schnitt seltener Hilfe suchen und es daher auch zu weniger Diagnosen kommt. Die Agoraphobie tritt statistisch bei Frauen meistens vor dem 30. Lebensjahr zum ersten Mal auf. Bei den Männern gibt es nach dem 40. Lebensjahr einen zweiten „Gipfel“ des ersten Auftretens.

Was sind die Ursachen einer Agoraphobie?

Insgesamt ist nicht eindeutig geklärt, wie eine Agoraphobie entsteht. Manche Forschende vermuten, dass zuerst Panikattacken auftreten. Langfristig führt das wiederholte Auftreten von Panikattacken dann dazu, dass Betroffene bestimmte Orte vermeiden, in denen diese häufiger vorkommen. Andere Studien gehen eher von einem umgekehrten Zusammenhang aus. Hierbei ist es ein bisschen wie mit der Frage nach der Henne und dem Ei.

Festhalten kann man, dass es, ähnlich wie bei anderen psychischen Erkrankungen, nicht eine einzige Ursache gibt, die zu einer Agoraphobie führt. Stattdessen existieren Risikofaktoren, welche die Entstehung einer Platzangst begünstigen können. Dazu gehören:

1Biologische Faktoren

· Genetik: Auch wenn in Studien nachgewiesen wurde, dass die Genetik bei der Entstehung einer Agoraphobie eine Rolle spielt, bedeutet das nicht, dass unsere Gene allein dafür verantwortlich sind, ob wir eine Agoraphobie entwickeln oder nicht. Kommen weitere Risikofaktoren hinzu, können sie die Entwicklung jedoch begünstigen.

· Verhaltenshemmung: Es handelt sich dabei um die allgemeine Neigung, in neuen Situationen zurückhaltend und schüchtern zu sein. Sie kann vererbt werden und Platzangst, aber auch andere Angststörungen begünstigen.

· Noradrenalin: Studien deuten darauf hin, dass Menschen mit Agoraphobie eine auffällige Noradrenalinaktivität zeigen. Noradrenalin ist ein Botenstoff des Gehirns. Allerdings muss diese Ursache noch weiter erforscht werden.

2Angstsensitivität und Informationsverarbeitung

· Angstsensitivität: Angstsensitivität beschreibt die Sorge, dass Symptome, die während der Angst oder Panik erlebt werden (zum Beispiel Herzklopfen, Zittern, Schwindel) auch auf Dauer Folgeschäden mit sich bringen können.

· Denkverzerrungen: Es kann sich hier um verschiedene Verzerrungen handeln. Zum einen werden Symptome wie zum Beispiel Herzklopfen oder Schweißausbrüche als bedrohlicher erlebt, als sie sind. Denn sie können in dem Moment auch einfach durch Wärme oder körperliche Anstrengung wie z. B. Sport zustande gekommen sein. Zum anderen wird die Aufmerksamkeit vermehrt auf diese Angstsymptome gerichtet, was dazu führt, dass man sich besser an sie erinnert. Übrigens: Auch die Eltern können mit ihrem eigenen Umgang mit Panik dazu beitragen, wie Kinder das Thema einschätzen lernen. Denn wenn Eltern regelmäßig auch in harmlosen Situationen stark panisch reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kinder dieses Verhalten übernehmen.

3Weitere Risikofaktoren

· Krankheitserfahrungen in der Kindheit: Studien deuten darauf hin, dass es möglich ist, körperliche Symptome bedrohlicher zu bewerten, wenn man bereits in der Kindheit Erfahrungen mit beispielsweise Atemwegserkrankungen oder anderen schweren Erkrankungen gemacht hat.

· Trennungserfahrungen: Der Verlust wichtiger Bezugspersonen könnte ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Agoraphobie sein.

Behandlung der Agoraphobie: Kognitive Verhaltenstherapie

Eine Agoraphobie kann gut mithilfe einer Psychotherapie behandelt werden. Dabei hat sich vor allem die kognitive Verhaltenstherapie als hilfreich erwiesen. Ziel der Therapie bei Agoraphobie ist es, wieder angstfreier am beruflichen und sozialen Alltag teilnehmen zu können. Es geht darum, wieder selbstbestimmter zu leben und der Angst das Steuer aus der Hand zu nehmen.

Der Teufelskreis der Angst

Nach der Diagnosestellung erhalten Betroffene zunächst Informationen über die Ursachen und aufrechterhaltenden Faktoren der Erkrankung. Betroffene lernen zum Beispiel, dass bei der Agoraphobie die eigene Bewertung der Situation eine zentrale Rolle spielt. Bestimmte Situationen (z. B. Menschenmengen, öffentliche Plätze, alleine Reisen) werden als gefährlich bis lebensgefährlich eingeschätzt. Dadurch kommt es zu starker Angst bis hin zur Panik, wodurch wiederum Symptome (z. B. Herzrasen, Schwindel) ausgelöst werden, die für die Betroffenen extrem bedrohlich erscheinen.

Dieses Prinzip (bedrohliche Bewertung der Situation, Angst, Wahrnehmung und Bewertung körperlicher Veränderungen) wird auch als Teufelskreis der Angst bezeichnet.

Die Flucht aus dem Teufelskreis der Angst

Viele Betroffene flüchten vor Situationen, die ihnen Angst machen. In der Psychologie wird dies als Vermeidungsverhalten bezeichnet. Das führt kurzfristig zu einem raschen Abfall der Angst, hält sie aber langfristig aufrecht.

Durch Vermeidungsverhalten können Menschen mit Agoraphobie nämlich nicht die Erfahrung machen, dass die gefürchteten Situationen und ihre Angstsymptome ungefährlich sind. Aus diesem Grund wird in der Psychotherapie ein anderer Weg aus dem Teufelskreis beschritten.

Konfrontation mit der Situation (Exposition)

In der Psychotherapie werden, nach ausreichender Vorbereitung, genau die Situationen aufgesucht, vor denen Betroffene Angst haben. Ziel ist es, die direkte Erfahrung zu machen, dass die Angst oder Panik nicht wirklich bedrohlich ist. Außerdem erleben Betroffene so, dass die Angst weniger wird, je länger sie in der Situation bleiben. Unser Körper ist nämlich nicht in der Lage, dauerhaft in einem akuten Angstzustand zu sein.

In der Psychologie nennt sich dieses Phänomen „Habituation”, was so viel wie „Gewöhnung” bedeutet. Wir gewöhnen uns an die Situation und die erlebte Angst. Dadurch nimmt die Intensität der Angst immer weiter ab. Gerade am Anfang einer Therapie ist es aber durchaus normal, dass Angst und Symptome erstmal stärker auftreten. Denn es kann eine Weile dauern, bis man sich an die Situationen gewöhnt hat, die normalerweise Angst auslösen.

Dieses Vorgehen wirkt auch direkt dem Vermeidungsverhalten entgegen: Statt direkt aus der Situation zu flüchten, siehst du der Angst ins Auge.

Behandlung der Agoraphobie: Selbsthilfetipps

Was kannst du konkret tun, wenn du Angst vor Menschenmassen oder Platzangst hast? Wir haben einige wirksame psychologische Strategien für dich zusammengestellt:

Tipp 1: Atmen

Um Hyperventilieren (schnelles und tiefes Einatmen) zu vermeiden, kannst du versuchen, tief in den Bauch hinein zu atmen. Dafür legst du am besten die Hand auf den Bauch und nimmst wahr, wie er sich langsam hebt und senkt.. Lies gerne auch hier, warum Atemübungen bei Panikattacken so sinnvoll und wirksam sind.

Tipp 2: Gedankencheck

Versuche, dir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen: Angstgefühle und die damit verbundenen Körperreaktionen sind zwar unangenehm, aber nicht gefährlich oder schädlich.

Tipp 3: Akzeptanz

Auch wenn es in der Situation kaum vorstellbar erscheint: Die Angst wird vorübergehen. Du musst deine Angst nicht bekämpfen oder vor ihr weglaufen. Sie wird ganz von alleine abebben. Trotzdem musst du da nicht alleine durch. In der Psychotherapie kannst du dich deiner Angst mit Unterstützung stellen.

Tipp 4: Ablenkung

Versuche, statt deine Aufmerksamkeit auf deine Körperempfindungen zu lenken, deine Umgebung wahrzunehmen. Eine wirksame Achtsamkeitsübung dazu findest du zum Beispiel in unserem Artikel zum Thema Stressprävention.

Tipp 5: Um Hilfe bitten

Auch wenn viele Menschen nicht darüber sprechen: Die meisten von uns kennen Ängste, wenn auch in einer nicht ganz so starken Form. Traue dich daher, wenn du in Begleitung bist, deiner Begleitperson davon zu erzählen, was du gerade fühlst. Zwar können die Worte der anderen Person deine Angst nicht beseitigen, aber du musst da nicht alleine durch, kannst emotionale Unterstützung erhalten und vielleicht auch Hilfe bei der Suche nach einer Psychotherapie.

Mehr SOS-Tipps und weitere Informationen zu Angst, Panikstörungen und Agoraphobie findest du in unserem Überblicksartikel: Panikattacken und Panikstörung.

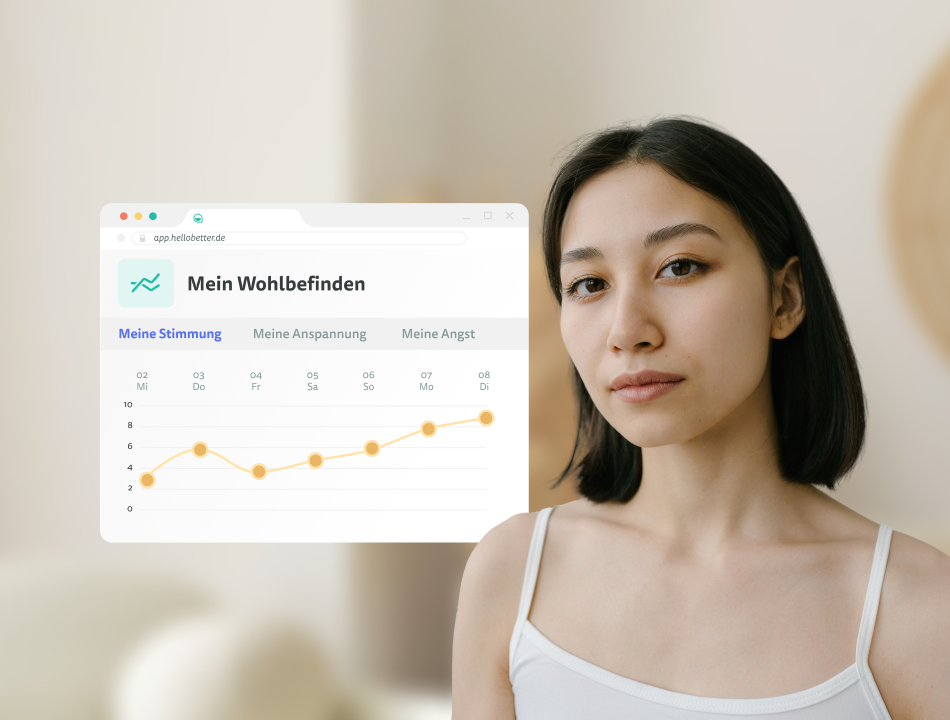

Kostenfreie Hilfe für zu Hause: Der Online-Therapiekurs HelloBetter Panik

Leidest du unter Agoraphobie und möchtest deine Ängste systematisch und selbstbestimmt wieder in den Griff bekommen? Dann könnte unser Online-Therapiekurs HelloBetter Panik genau das Richtige für dich sein. Du kannst ihn dir von einem Arzt oder einer Psychotherapeutin ganz einfach auf Rezept verschreiben lassen. So übernimmt deine gesetzliche Krankenkasse 100 Prozent der Kosten. In dem Therapiekurs lernst du wirksame Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die dir helfen können, Ängste zu reduzieren und deine Lebensqualität zurückzugewinnen. Außerdem begleitet dich dabei eine qualifizierte Psychologin aus unserem Team. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf unserer Kursseite.

-

Quellennachweis

- Bienvenu, O. J., Onyike, C. U., Stein, M. B., Chen, L. S., Samuels, J., Nestadt, G., & Eaton, W. W. (2006). Agoraphobia in adults: incidence and longitudinal relationship with panic. The British Journal of Psychiatry, 188(5), 432-438.

- In-Albon, T., Margraf, J. (2011). Panik und Agoraphobie. In: Wittchen, HU., Hoyer, J. (eds) Klinische Psychologie & Psychotherapie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13018-2_41

- Lang, T., Helbig-Lang, S., Westphal, D., Gloster, A. T., & Wittchen, H. U. (2018). Expositionsbasierte Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie: Ein Behandlungsmanual. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

- Schneider, S., & Margraf, J. (2017). Agoraphobie und Panikstörung (Vol. 3). Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

- WHO World Mental Health Survey Collaborators, Roest, A. M., & de Vries, Y. A. (2019). A comparison of DSM-5 and DSM-IV agoraphobia in the World Mental Health Surveys. Depression and Anxiety, 36(6), 499-510. https://doi.org/10.1002/da.22885

-

Hinweis zu inklusiver Sprache

Unser Ziel bei HelloBetter ist es, alle Menschen einzubeziehen und allen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in unseren Inhalten wiederzufinden. Darum legen wir großen Wert auf eine inklusive Sprache. Wir nutzen weibliche, männliche und neutrale Formen und Formulierungen. Um eine möglichst bunte Vielfalt abzubilden, versuchen wir außerdem, in unserer Bildsprache eine große Diversität von Menschen zu zeigen.

Damit Interessierte unsere Artikel möglichst leicht über die Internetsuche finden können, verzichten wir aus technischen Gründen derzeit noch auf die Nutzung von Satzzeichen einer geschlechtersensiblen Sprache – wie z. B. den Genderdoppelpunkt oder das Gendersternchen.