Das Wichtigste in Kürze (TL;DR): Frühes Aufwachen zwischen 3 und 6 Uhr betrifft 61 % aller Menschen mit Schlafproblemen und entsteht meist durch verschobene innere Uhren, erhöhte Cortisolausschüttung oder chronischen Stress. Sofortige Hilfe: nicht auf die Uhr schauen, 4-7-8 Atemtechnik anwenden oder beim Grübeln kurz aufstehen. Langfristig helfen Strategien wie eine konsequente Schlafhygiene. Im Artikel findest du Anleitungen und mehr.

Wann wache ich „zu früh” auf?

Ähnlich wie bei der Frage „Wie viel Schlaf braucht man?” gibt es auch für das zu frühe Aufwachen keinen genauen Richtwert. So können Menschen, die regelmäßig zwischen 3 und 4 Uhr morgens aufwachen, aber auch Personen, die um 5 Uhr oder sogar um 6 Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen werden, von morgendlichem Früherwachen betroffen sein.

Merke: Entscheidend ist, dass du vor deiner geplanten Aufstehzeit wach wirst und trotz Müdigkeit nicht wieder einschlafen kannst. Auch die Zeit, zu der du ins Bett gehst, und wie lange du schon geschlafen hast, spielen dabei eine Rolle.

Hast du gewusst?

Aktuelle Forschungen zeigen:

- 61 % der Menschen mit Schlafproblemen leiden unter Durchschlafstörungen (Dopheide, 2020), erleben also immer wieder Wachphasen während ihrer Schlafenszeit.

- 52,2 % der Betroffenen von Schlafstörungen erleben frühes morgendliches Aufwachen (Walsh, 2011).

Ein Beispiel:Wenn du um 21 Uhr ins Bett gehst und um 4 Uhr morgens aufwachst, hast du oft noch ausreichend Schlaf bekommen – das muss nicht automatisch bedeuten, dass eine Schlafstörung dahintersteckt. Dennoch kann das frühe Aufwachen belasten. Hier wäre ein Tipp: Versuch mal schrittweise, zum Beispiel in 20 – 30 Minuten-Schritten, deine Zubettgehzeit nach hinten zu verschieben. Wenn du aber erst um Mitternacht schlafen gehst und um 4 Uhr wach wirst, hast du nur sehr wenig Schlaf bekommen – auf Dauer kann das zu Schlafmangel führen.

In jedem Fall sollte ein anhaltendes frühmorgendliches Erwachen ernst genommen werden, denn es kann Symptom einer bestimmten Schlafstörung, der sogenannten terminalen Insomnie („Terminal Insomnia“) sein.

Die Wissenschaft hinter dem zu frühen Aufwachen: Verschobene zirkadiane Rhythmen

Unser Körper hat eine innere Uhr – den sogenannten zirkadianen Rhythmus, der unseren Schlaf-Wach-Zyklus über etwa 24 Stunden steuert. Grundlegende Forschungen zeigen: Bei Menschen, die regelmäßig zu früh aufwachen, kann dieser Rhythmus verschoben sein.

Zum Beispiel fanden Lack et al. (1996) in ihrer Studie heraus, dass Menschen mit frühmorgendlicher Schlaflosigkeit signifikante Phasenverschiebungen – also eine Art Zeitverschiebung der inneren Uhr – von 2 bis 4 Stunden in ihren biologischen Abläufen, vor allem bei Körpertemperatur und Melatoninproduktion, aufweisen. Diese Verschiebung führt dazu, dass der Körper vorzeitig in den Wachzustand übergeht – lange bevor die eigentlich benötigte Schlafdauer erreicht ist.

Zur Erklärung: Melatonin ist unser natürliches Schlafhormon, das bei Dunkelheit produziert wird, während die Körpertemperatur abends automatisch um 1 – 2 Grad sinkt – beides sind wichtige Signale für den Körper, um in den Schlafmodus zu wechseln.

Warum wache ich immer schon um 3, 4, 5 oder 6 Uhr auf?

Viele Menschen berichten, dass sie regelmäßig zur selben Uhrzeit aufwachen – diese zeitspezifischen Aufwachmuster sind kein Zufall, sondern haben ebenfalls biologische Ursachen. Die frühen Morgenstunden zwischen 3 und 6 Uhr sind kritische Zeiten in unserem natürlichen Schlaf-Wach-Zyklus.

Ein häufiger Grund für das frühe Erwachen liegt in der natürlichen Cortisolausschüttung des Körpers. Cortisol – unser zentrales Stresshormon, das aber auch für den gesunden Tagesstart wichtig ist – folgt einem festen zirkadianen Rhythmus und wird besonders in den frühen Morgenstunden vermehrt ausgeschüttet. So zeigt eine Studie von Bowles et al. (2022), dass die Ausschüttung von Cortisol bei vielen Menschen genau in diesem Zeitfenster stark ansteigt und so den Körper auf das Aufwachen vorbereitet. Das läuft in der Regel so ab:

- In der zweiten Nachthälfte steigt der Cortisolspiegel allmählich an.

- Am frühen Morgen wird die Cortisol-Produktion beschleunigt.

- Der Cortisol-Höhepunkt wird normalerweise etwa eine Stunde nach dem Aufwachen erreicht.

Individuelle Faktoren für zeitspezifisches Aufwachen

Anhaltender Stress kann zu dauerhaft erhöhten Cortisol-Werten führen, was das Aufwachen um eine bestimmte Uhrzeit begünstigen kann. Auch Depressionen können eine vorzeitige Cortisol-Ausschüttung am Morgen bewirken. Und mit zunehmendem Alter kann der Cortisolspiegel früher und stärker ansteigen – ein Grund dafür, warum sich der Schlaf im Alter oft verändert.

Körpertemperatur-Zyklen als Aufwach-Trigger

Parallel zur Cortisolausschüttung durchläuft unsere Körpertemperatur in einem 24-Stunden-Rhythmusnatürliche Schwankungen. Den Tiefpunkt erreicht unsere Körpertemperatur normalerweise zwischen 4 und 6 Uhr morgens. Der anschließende Temperaturanstieg kann als natürlicher Weckreiz fungieren.

Hormone und frühes Aufwachen

Das frühe Aufwachen durch hormonelle Veränderungen ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Botenstoffe in unserem Körper. Neben dem Hormon Cortisol spielen weitere Hormone eine entscheidende Rolle bei der Regulation unseres Schlaf-Wach-Rhythmus.

Melatonin – der Schlaf-Dirigent:

Melatonin, unser körpereigenes Schlafhormon, wirkt als Gegenspieler zu Cortisol. Bei älteren Menschen und Menschen mit frühem Aufwachen zeigt sich häufig eine altersbedingte Abnahme der nächtlichen Melatonin-Produktion, die mit Schlafstörungen und frühmorgendlichem Erwachen in Verbindung gebracht wird.

Gut zu wissen

Melatonin-Rhythmus

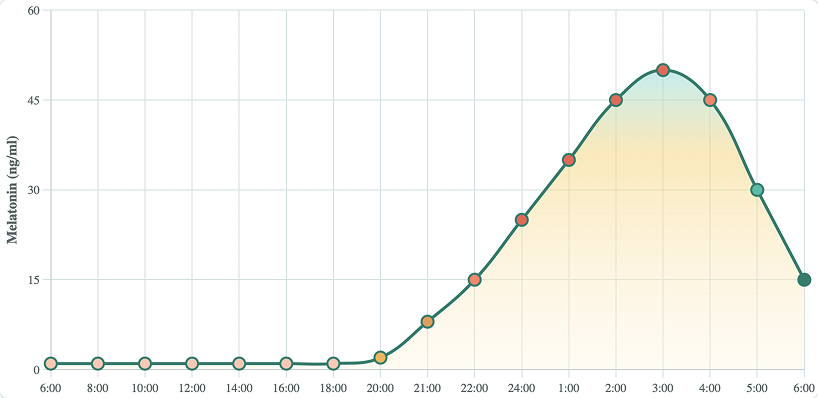

In der Grafik unten siehst du einen beispielhaften Melatonin-Rhythmus im Verlauf einer Nacht: (Gooley et al., 2011 und Poza et al., 2022).

Abends: Etwa 2 Stunden vor der üblichen Schlafenszeit beginnt die Melatonin-Produktion

Mitten in der Nacht: Etwa 7 Stunden nach Sonnenuntergang erreicht das Melatonin seinen Höchstwert

Am frühen Morgen: Bei Lichtaufnahme beginnt der Melatonin-Abbau

Die wichtigsten Erkenntnisse sind also: Tageslicht hemmt die Melatonin-Produktion, während bei Dunkelheit die Melatonin-Ausschüttung startet. Der Höhepunkt der Melatonin-Produktion ist oft verbunden mit der nächtlichen Tiefschlafphase.

Schilddrüsenhormone – die Stoffwechsel-Regulatoren:

Schilddrüsenhormone (T3 und T4) beeinflussen den Schlaf-Wach-Rhythmus nicht nur im Krankheitsfall, sondern auch bei gesunden Menschen (Kräuchi et al., 2019). Sie steuern zentrale Prozesse wie die Körpertemperatur, den Energieumsatz und die Aktivität des zentralen Nervensystems – alles Faktoren, die eng mit Schlafbereitschaft und Schlafqualität verknüpft sind.

- Hyperthyreose (Überfunktion): Versetzt den Körper in einen Zustand erhöhter Aktivität – oft verbunden mit Einschlafstörungen, Unruhe und frühem Aufwachen.

- Hypothyreose (Unterfunktion): Führt zu verlangsamten Stoffwechselprozessen, oft mit Müdigkeit, verlängertem Schlafbedürfnis und gestörtem Schlaf.

- Aber auch ohne manifeste Störung beeinflussen T3 und T4 die zirkadiane Rhythmik – etwa durch Steuerung des Temperaturabfalls am Abend und neuronale Aktivität im Hypothalamus.

Praktischer Hormonausgleich – was du tun kannst:

Wie wir gesehen haben, können sich einige Hormone auf unseren Schlaf auswirken und dafür sorgen, dass wir zu früh aufwachen. Folgende Tipps unterstützen dabei, ihren Einfluss besser auszugleichen:

- Cortisol senken: Stressbewältigungsstrategien erlernen, Meditation praktizieren, regelmäßige Pausen und Bewegung

- Melatonin unterstützen: Viel Tageslicht nutzen (um den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren), abends das Licht dimmen und Blaulicht (z. B. von Bildschirmen) vermeiden, da es die Melatoninproduktion hemmt; feste Schlafenszeiten einhalten, um eine regelmäßige Ausschüttung von Melatonin zu fördern.

- Bei Risikogruppen oder bei Verdacht auf Schilddrüsenerkrankung Schilddrüse überprüfen: Regelmäßige Kontrolle von TSH, T3 und T4

Weitere Ursachen, warum wir zu früh aufwachen

Unser zirkadianer Rhythmus kann durch zahlreiche Einflüsse aus dem Gleichgewicht geraten. Sowohl äußere als auch innere Faktoren können das frühe Erwachen begünstigen und unseren erholsamen Schlaf stören.

Zu den äußeren Einflüssen zählen neben ständigem Lärm, ungünstigem Raumklima und starkem Lichteinfall auch Veränderungen im Tagesablauf wie Nachtarbeit oder häufiges Reisen über Zeitzonen hinweg (Jetlag). Auch das Schnarchen von Bettgenoss:innen oder eine unkomfortable Matratze können den Schlafrhythmus negativ beeinflussen. Zudem wird in der Wissenschaft diskutiert, ob Elektrosmog unseren Schlaf stören könnte. Studien zeigen außerdem, dass Alkohol am Abend (z. B. Helaakoski, 2022), spätes Koffeintrinken (z. B. Gardiner, 2023) sowie schwere oder spät verzehrte Mahlzeiten (z. B. Chung, 2020) die Schlafqualität verschlechtern und zu frühes Aufwachen begünstigen können.

Innere Faktoren betreffen vor allem unseren Körper und die Psyche. Körperlich können beispielsweise nächtlicher Harndrang, chronische Schmerzen, hormonelle Schwankungen (wie etwa im Zyklus) oder neurologische Erkrankungen zu frühmorgendlichem Erwachen führen. Psychisch wirken sich Stress, Ängste, Depressionen oder traumatisierende Erlebnisse oft negativ auf den Schlaf aus und können das frühe Erwachen verstärken. Dazu gleich mehr.

Gut zu wissen

Chronotypen

Chronotypen: Hast du schon einmal von den Begriffen „Eule” und „Lerche” gehört? Damit sind die verschiedenen Ausprägungen des Schlaf-Wach-Rhythmus bei uns Menschen gemeint, bei denen hauptsächlich genetische Faktoren eine Rolle spielen. Während die „Lerchen" üblicherweise zum Morgengrauen erwachen, finden die „Eulen” erst später am Tag aus dem Schlaf. Viele Menschen lassen sich allerdings nicht eindeutig einem Chronotypen zuordnen. Nichtsdestotrotz kann unser Chronotyp – oder zumindest die Tendenz dazu – einen Einfluss darauf haben, ob wir zu früh aufwachen. Falls dich das Thema interessiert, sieh dir gerne unseren Überblick zu Chronotypen an.

Frühmorgendliches Erwachen und die Psyche

Werfen wir noch mal einen genaueren Blick auf unsere Psyche! Diese spielt eine zentrale Rolle, wenn es um den Schlaf und insbesondere um das frühmorgendliche Erwachen geht. Wie bereits erwähnt, besteht oft ein enger Zusammenhang zwischen Stress und Schlafstörungen.

Durch Stress kann dabei ein Teufelskreis entstehen: Chronischer Stress und Belastungen im Alltag können zu Einschlafproblemen oder häufigem Aufwachen in der Nacht führen. Dadurch ist der Schlaf weniger erholsam, und am nächsten Tag fühlen wir uns müde, ausgelaugt und weniger leistungsfähig. Das wiederum erhöht den inneren Druck, endlich wieder ausreichend und gut schlafen zu können.

In solchen Situationen schleichen sich dann oft negative Gedanken und Sorgen ein, die das Einschlafen oder Durchschlafen zusätzlich erschweren. Zum Beispiel kreisen die Gedanken um „Wenn ich jetzt nicht schnell einschlafe, bin ich morgen total erschöpft“ oder „Ich darf nicht wieder so früh aufwachen“. Dieses gedankliche Grübeln erhöht das Stresslevel, aktiviert das Nervensystem und erschwert so den erholsamen Schlaf. Auch die Angst vor dem nächsten Morgen kann dazu führen, dass man schon früh morgens aufwacht und nicht mehr einschlafen kann.

Auch Albträume, die häufig mit Stress oder psychischen Belastungen zusammenhängen, können dazu führen, dass Betroffene aus dem Schlaf hochschrecken und nicht wieder zur Ruhe finden.

Zusammenhänge mit psychischen Erkrankungen

Neben alltäglichem Stress können auch psychische Erkrankungen das frühe Erwachen begünstigen. Bei einemBurnout, das durch chronische Überlastung und Erschöpfung gekennzeichnet ist, treten Schlafprobleme auch häufig auf. Ebenso kann eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu wiederkehrenden Albträumen, nächtlichem Aufwachen und einer gestörten Schlafstruktur führen. Und Angst- und Panikstörungen zeigen sich manchmal durch plötzliche nächtliche Panikattacken, die Betroffene aus dem Schlaf reißen.

Ein weiterer häufig auftretender Zusammenhang besteht zwischen Depressionen und Schlafstörungen. Bei vielen Menschen mit Depressionen treten Durchschlafstörungen auf, oft begleitet von frühzeitigem Erwachen am Morgen, das als besonders quälend empfunden wird. Dieses frühe Aufwachen kann ein Symptom der Depression sein und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Kurz gesagt: Psychische Belastungen und Erkrankungen wirken sich oft unmittelbar auf unseren Schlaf aus und können das frühe Erwachen verstärken. Umgekehrt kann ein gestörter Schlaf die psychische Gesundheit weiter verschlechtern, weshalb es wichtig ist, beide Bereiche gemeinsam zu betrachten und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wer ist besonders von Schlafstörungen betroffen?

Um das Ausmaß von Schlafstörungen zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Zahlen in Deutschland:

Ein- und Durchschlafprobleme:

Etwa 33 % der Erwachsenen in Deutschland berichten über Ein- oder Durchschlafprobleme an mindestens drei Tagen pro Woche (arztCME.de).

Insomnie-Syndrom:

Rund 6 % erfüllen die Kriterien für ein Insomnie-Syndrom (d. h. zusätzlich Tagesmüdigkeit oder Beeinträchtigung im Alltag) (Heidbreder, 2025).

Geschlechtsspezifische Unterschiede:

Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer (Boer, 2023).

Besonders betroffene Risikogruppen:

- Erwerbstätige

- Ältere Menschen

- (ehemalige) Soldat:innen

- Menschen mit traumatischen Hirnverletzungen

- Frauen in der Menopause

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Schlafstörungen wie zu frühes Aufwachen ein weitverbreitetes Problem darstellen, das verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark betrifft.

Sofortige Hilfe: Was kann ich tun, wenn ich zu früh aufwache?

Nun kennen wir einige Ursachen, die sich hinter dem frühmorgendlichen Erwachen verstecken können. Bleibt die Frage: Was hilft? Zum Glück gibt es einige bewährte Akutmaßnahmen, die dir kurzfristig helfen können, wenn du aufwachst, obwohl du noch müde bist. Und zwar ganz ohne Medikamente.

10 Soforttechniken bei frühem Aufwachen:

1 Nicht auf die Uhr schauen

Wenn du in den frühen Morgenstunden plötzlich aufwachst, vermeide es, auf die Uhr zu schauen. Die Zeit zu prüfen kann Stress und Sorgen auslösen („Wie viel Schlaf habe ich noch?“) und das Einschlafen erschweren.

2 4-7-8 Atemtechnik

Diese Atemübung beruhigt das Nervensystem und hilft beim Entspannen:

- Atme 4 Sekunden langsam durch die Nase ein.

- Halte den Atem 7 Sekunden lang an.

- Atme dann 8 Sekunden langsam und vollständig durch den Mund aus.

- Wiederhole diese Übung bis zu vier Mal hintereinander, vor allem wenn du merkst, dass du dich durch Grübeln oder Anspannung festfährst.

3 Progressive Muskelentspannung (PMR)

Diese Technik löst körperliche Anspannung und hilft, den Geist zu beruhigen:

- Spanne dazu nacheinander verschiedene Muskelgruppen für jeweils etwa 5 Sekunden an (z. B. Hände, Arme, Schultern, Gesicht, Beine).

- Lasse die Spannung dann pro Muskelgruppe bewusst los und spüre, wie sich die Muskeln entspannen.

- Arbeite dich dabei systematisch vom Kopf bis zu den Füßen oder umgekehrt durch den Körper.

4 Gedanken-Stopp-Technik

Damit kannst du negative oder kreisende Gedanken unterbrechen:

- Wenn dich störende Gedanken wachhalten, sage innerlich laut oder leise „Stopp!“

- Lenke deine Aufmerksamkeit danach bewusst auf deinen Atem – wie er ein- und ausströmt.

- Wiederhole das bei Bedarf, um Grübeleien zu stoppen und den Fokus zu verlagern.

5 Body-Scan

Diese Achtsamkeitsübung schärft die Wahrnehmung und fördert Entspannung:

- Richte deine Aufmerksamkeit nacheinander auf verschiedene Körperbereiche – beginnend etwa beim Kopf, dann folgen Nacken, Schultern, Arme, Brust, Bauch, Beine bis zu den Füßen.

- Nimm einfach nur wahr, wie sich jeder Bereich anfühlt – Verspannungen, Wärme, Kälte oder Ruhe.

- Versuche, jeden Bereich entspannt zu beobachten, ohne zu bewerten.

6 Visualisierung

Eine beruhigende Fantasiereise kann helfen, den Geist abzulenken:

- Stelle dir einen Ort vor, an dem du dich sicher und entspannt fühlst (z. B. ein Strand, Wald oder dein Lieblingszimmer).

Versuche, die Details lebhaft zu sehen, Geräusche zu hören, Gerüche zu riechen und die Atmosphäre zu spüren. - Verweile einige Minuten in dieser Vorstellung.

7 Warme Milch oder Kräutertee

Ein kleines, warmes Getränk kann durch Wärme und beruhigende Inhaltsstoffe entspannen:

- Kräutertees wie Kamille, Lavendel oder Baldrian sind besonders geeignet.

- Trinke nur kleine Mengen, um nächtlichen Harndrang zu vermeiden.

8 Leichte Dehnung im Bett

Sanfte Bewegungen helfen, Verspannungen zu lösen:

- Strecke dich langsam und bewusst. Zum Beispiel kannst du die Arme über den Kopf oder die Beine ausstrecken.

- Vermeide ruckartige Bewegungen und konzentriere dich auf das angenehme Gefühl.

9 Hörbuch oder Podcast

Eine ruhige Stimme kann ablenken und entspannen:

- Wähle Inhalte ohne spannende oder stressige Themen.

- Stelle einen Timer, damit das Gerät nach einer bestimmten Zeit ausgeht, um dich nicht aufzuwecken.

10 Zimmerwechsel

Wenn du trotz aller Techniken wach bleibst und dich ärgerst oder aufregst, verlasse das Schlafzimmer:

- Gehe in einen anderen Raum und vermeide dabei grelles Licht.

- Beschäftige dich mit einer ruhigen, entspannten Tätigkeit (z. B. Lesen mit gedimmtem Licht).

- Kehre erst zurück ins Bett, wenn du dich müde fühlst.

Weitere Strategien für besseren Schlaf

Nachdem wir bereits Soforthilfen besprochen haben, die dir beim frühen Aufwachen helfen können, fragst du dich bestimmt, wie du es schaffst, langfristig besser zu schlafen und wieder zu einer späteren Uhrzeit erholt aufzuwachen.

Es gibt bewährte Strategien, die dir helfen können, deinen Schlafrhythmus zu stabilisieren und das frühe Erwachen dauerhaft zu reduzieren. Dazu zählt unter anderem die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie (KVT-I), die auch klassische Methoden wie eine gute Schlafhygiene beinhaltet. Sehen wir uns diese an:

1 Sauber (Aus)schlafen mit den Schlafhygiene-Regeln

Wenn du unter Schlafproblemen wie einer Aufwachstörung leidest, gibt es 10 klassische Regeln, die dich auf deinem Weg zu einem erholsamen Schlaf unterstützen können. In der Psychologie werden diese Strategien unter dem Begriff „Schlafhygiene" zusammengefasst. Mit der Schlafhygiene kannst du den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und die Hormonsteuerung wieder ins Gleichgewicht zu bringen sowie auch äußere Auslöser für das Früherwachen, wie etwa eine ungünstige Schlafumgebung, verändern. Schlafhygiene hilft, den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und die Hormonsteuerung wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

2 Bett und Schlaf – eine monogame Beziehung

Auch wenn wir häufig versuchen, unsere Beziehung mit dem Bett auf abendliche Snacks vor dem Laptop, lange Social-Media-Sessions am Handy oder abendliches Arbeiten zu erweitern, führen das Bett und der Schlaf eigentlich eine monogame Beziehung. Soll heißen: Das Bett ist nur zum Schlafen da (sexuelle Aktivitäten ausgenommen).

Das hat den Grund, dass wir bestimmte Orte und Tätigkeiten miteinander verbinden. Um das Bett als einen Ort des Schlafens zu etablieren, ist es daher wichtig, es auch nur zum Schlafen zu nutzen – das gilt auch, wenn wir zu früh aufwachen. Das bedeutet: Solltest du wieder nicht einschlafen können, versuche darauf zu verzichten, deinen Laptop oder dein Handy im Bett zu nutzen. Und falls du lange nicht wieder in den Schlaf findest, kann es hilfreich sein, aufzustehen und das Bett vorerst zu verlassen.

3 Grübel-Ort verlagern

Bereit für die erste Runde? Mit dem frühen Erwachen erhalten wir häufig auch eine gratis Eintrittskarte für das hauseigene Gedankenkarussell. Nicht zuletzt Gedanken wie „Ich werde niemals wieder einschlafen können", halten uns trotz Müdigkeit oft davon ab, wieder einschlafen zu können. Das Bett wird umfunktioniert und zu einer regelrechten Kopf-Kirmes. Achterbahn und Ruheort? Das passt nur schwer zusammen.

Daher ist es ratsam, bei anhaltendem Grübeln das Bett zu verlassen, bis sich deine Gedanken beruhigt haben. Dabei kann es auch helfen, schlaffördernden Tätigkeiten außerhalb des Bettes, wie zum Beispiel Lesen, ein Hörbuch oder leise Musik hören, nachzugehen. Auch Entspannungsübungen oder Atemtechniken können dich beim Wiedereinschlafen unterstützen.

4 Dive deeper – den Ursachen auf den Grund gehen

In vielen Fällen verstecken sich hinter anhaltenden Schlafproblemen tiefergehende Gründe, wie die oben erwähnte anhaltende Stressbelastung oder ein nicht enden wollender Kreislauf an negativen Gedanken und unangenehmen Gefühlen. Um Schlafprobleme nachhaltig zu bekämpfen, lohnt es sich, hier einmal genauer hinzuschauen.

Dabei hat sich die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie als besonders wirksam erwiesen. Sie unterstützt dich dabei, negative Gedanken, unangenehme Gefühle und ungünstige Verhaltensmuster rund um den Schlaf zu erkennen und bewusst zu verändern. So kannst du nicht nur deine Schlafprobleme lindern, sondern gleichzeitig auch deine psychische Gesundheit stärken.Eine Studie von Dopheide (2020) zeigt eindrucksvoll, dass KVT-I nicht nur sehr effektiv bei der akuten Behandlung von Schlafproblemen ist, sondern auch langfristige Verbesserungen erzielt.

Solltest du die Vermutung haben, unter einer psychischen Erkrankung wie einer Angststörung oder einer Depression sowie einem Burnout zu leiden, ist es auf jeden Fall ratsam, dir professionelle Hilfe zu suchen. Unterstützung findest du übrigens auch bei HelloBetter – kostenfrei und ohne Wartezeit mithilfe unserer Online-Therapieprogramme auf Rezept. Hier geht's zur Programmübersicht.