Das Wichtigste in Kürze (TL;DR): Ein überreiztes Nervensystem äußert sich durch Symptome wie Herzklopfen, Schlafstörungen und ständige Anspannung. Der Vagusnerv spielt eine wichtige Rolle beim Entspannen und lässt sich durch Atemtechniken, Kälte und Körperübungen aktivieren. Kurzfristig beruhigt etwa die 4-7-8-Atemtechnik, während langfristige Regulierung bei chronischem Stress Wochen bis Monate dauert. Hilfreich dabei sind vor allem Bewegung, Vagusnerv-Stimulation und Ansätze wie bestimmte Atemtechniken. Mehr im Artikel.

Symptome: Woran erkenne ich ein überreiztes Nervensystem?

Kennst du das Gefühl, ständig „unter Strom” zu stehen? Bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir das Nervensystem beruhigen können, ist es wichtig zu erkennen, wann dein Nervensystem überreizt oder dysreguliert ist. Dysreguliert bedeutet dabei, dass das Nervensystem aus dem Gleichgewicht geraten ist und nicht mehr angemessen auf Reize reagiert. Diese Überlastung zeigt sich auf unterschiedliche Weise im Körper, genauso wie in Gefühlen und Gedanken.

Was sind körperliche Anzeichen für ein überlastetes Nervensystem?

- Herzklopfen oder Herzrasen, auch in ruhigen Situationen

- Flache oder schnelle Atmung

- Anhaltende Muskelverspannungen

- Verdauungsprobleme

- Schlafstörungen oder unruhiger Schlaf

- Erschöpfung trotz ausreichend Schlaf

- Schreckhaftigkeit

- Zittern oder innere Unruhe

- Panikattacken: akute körperliche Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Zittern oder Schwindel, oft begleitet von starker Angst

Was sind emotionale Symptome, wenn das Nervensystem überlastet ist?

- Gereiztheit oder schnelle Wutausbrüche

- Emotionale Taubheit oder der Eindruck, „neben sich zu stehen”

- Gefühl der Überforderung

- Verstärkte Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren (Hypervigilanz)

Gut zu wissen: Besonders Angst und Panik sind häufige Begleiter eines dysregulierten Nervensystems. Panikattacken durch Stress entstehen oft aufgrund einer Überlastung des sogenannten vegetativen Nervensystems. Die Ursachen für Panikattacken sind vielfältig, aber mit geeigneten Techniken lassen sich Panikattacken oft besser regulieren.

Was sind kognitive Symptome, wenn das Nervensystem überlastet ist?

- Konzentrationsprobleme („Gehirnnebel”)

- Vergesslichkeit

- Ständiges Sorgen oder Grübeln

- Gefühl der Unwirklichkeit oder das Gefühl, von sich selbst losgelöst zu sein

Exkurs

Stresstoleranz

Stell dir vor, dein Nervensystem ist wie ein Thermostat: Jeder Mensch hat ein individuelles Stresstoleranzfenster – einen Bereich, in dem er mit Herausforderungen umgehen kann, ohne dass das Nervensystem aus dem Gleichgewicht gerät. Bei anhaltendem Stress kann dieses Fenster schmaler werden, sodass bereits kleinere Herausforderungen das Nervensystem stärker belasten.

Erkennst du dich in mehreren der beschriebenen Symptome wieder? Der erste Schritt, um dein Nervensystem zu unterstützen, ist, diese Warnsignale bewusst wahrzunehmen. Bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir das Nervensystem beruhigen können, wollen wir uns einmal kurz anschauen, wie das Nervensystem eigentlich funktioniert.

Wie ist unser Nervensystem aufgebaut?

Du kannst dein Nervensystem mit einem riesigen Kommunikationsnetzwerk vergleichen – ähnlich wie das Internet, aber in deinem Körper. Unser Nervensystem besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark und allen Nerven, die sich durch den gesamten Körper ziehen.

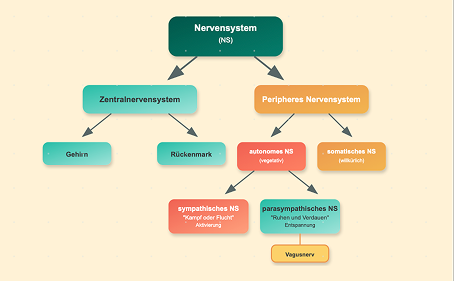

Wir unterscheiden zwischen:

- Zentralem Nervensystem (ZNS): Gehirn und Rückenmark – die „Kommandozentralen” unseres Nervensystems

- Peripherem Nervensystem (PNS): Alle Nerven, die von Gehirn und Rückenmark ausgehen und sich durch den gesamten Körper ziehen.

Das periphere Nervensystem

Hierbei handelt es sich um das Nervensystem, das über die Sinnesorgane und Nerven alle Informationen aus der Umwelt (wie ein lautes Geräusch hinter dir) aufnimmt und sie an Gehirn oder Rückenmark weiterleitet. Dort werden passende Reaktionen gesteuert, die dann wieder über das periphere Nervensystem an den Körper zurückgegeben werden, zum Beispiel Zusammenzucken und nach der Ursache schauen. Das periphere Nervensystem wird nach seiner Funktion unterteilt in ein somatisches und ein vegetatives Nervensystem.

Die Nerven, die zum somatischen Nervensystem gehören, sind vor allem für die Bewegungsabläufe unseres Körpers zuständig. Diesen Teil des Nervensystems kannst du zum Großteil willentlich steuern – du kannst beispielsweise selbst steuern, ob du deinen Arm heben oder senken möchtest.

Hier kommt der entscheidende Punkt: Wenn wir darüber sprechen, dass unser Nervensystem in Aufruhr ist und wir das Nervensystem regulieren wollen, dann geht es dabei aber vor allem um das vegetative bzw. autonome Nervensystem. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Was ist das vegetative Nervensystem?

Das vegetative Nervensystem können wir zum Großteil nicht direkt steuern (daher auch „autonom”). Es funktioniert ohne dein willentliches Zutun – und das ist auch gut so. Stell dir vor, du müsstest bewusst daran denken, dein Herz schlagen zu lassen - das wäre ziemlich anstrengend! Das vegetative Nervensystem ist nämlich ständig aktiv und reguliert alle unsere Körperfunktionen, die immer ablaufen müssen, egal ob wir gerade daran denken oder nicht.

Die gute Nachricht: Auch wenn wir es nicht direkt steuern können, lassen sich einige Funktionen wie Atmung und Herzfrequenz indirekt über Entspannungstechniken beeinflussen.

Stell dir das vegetative Nervensystem wie zwei Kräfte vor, die in einem ständigen Tauziehen stehen – die beiden Gegenspieler sind:

Der Sympathikus

Der Sympathikus ist wie dein innerer Turbo-Modus: Er aktiviert unseren Körper und bereitet uns auf körperliche oder geistige Leistungen vor (oft als „Kampf-oder-Flucht-Reaktion” bezeichnet). Zum Beispiel sorgt eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems dafür, dass dein Herz schneller schlägt, die Atemwege erweitert werden und Funktionen, die gerade nicht notwendig sind – zum Beispiel die Verdauung – gehemmt werden.

Der Parasympathikus

Der Parasympathikus ist dein innerer Entspannungsmodus: Er sorgt für Erholung, aktiviert die Verdauung und kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge an. Zusätzlich senkt er die Herzfrequenz, fördert Regeneration und unterstützt Stressregulation.

Der Vagusnerv: Superhighway der Entspannung

Jetzt lernst du deinen wichtigsten Entspannungsnerv kennen! Ein Teil des parasympathischen Nervensystems ist der Vagusnerv („Nervus vagus”) – der längste Hirnnerv deines Körpers. Stell dir den Vagusnerv wie eine Autobahn vor, die dein Gehirn mit deinen wichtigsten Organen verbindet: Er verläuft vom Hirnstamm durch den Hals, die Brust bis hinunter in den Bauchraum und verbindet das Gehirn mit wichtigen Organen wie Herz, Lunge, Magen und Darm.

Warum der Vagusnerv so wichtig für dich ist: Er ist wie eine „Bremse” für dein vegetatives Nervensystem. Wenn er aktiviert wird, sendet er Signale an Herz, Lunge und andere Organe, um deinen Körper zu beruhigen. Das Besondere: Den Vagusnerv kannst du durch gezielte Übungen wie Atemtechniken, Kältereize oder Summen bewusst aktivieren. Das Zusammenspiel von Sympathikus, Parasympathikus und dem Vagusnerv ist entscheidend, wenn es darum geht, das Nervensystem zu beruhigen und Stress zu reduzieren.

Was bringt mir eine gute Vagotonie (Nervensystem im Ruhemodus)?

- Langsameren Herzschlag

- Tiefere, ruhigere Atmung

- Bessere Verdauung

- Reduktion von Stresshormonen

- Gefühl von Sicherheit und Entspannung

- Bessere Emotionsregulation

- Erhöhte Herzratenvariabilität

Kurze Erklärung zur Herzratenvariabilität (HRV) als Gesundheitsfaktor: Stell dir dein Herz wie einen DJ vor, der den Beat variiert. Die HRV misst die natürlichen Schwankungen zwischen den Herzschlägen. Eine höhere HRV deutet auf eine starke Vagotonie hin und korreliert mit: höherer Stressresilienz, niedrigeren Cortisol-Werten, verbesserter emotionaler Regulation und einem stärkerem Immunsystem.

Woran erkenne ich einen eingeklemmten Vagusnerv? Symptome:

- Schluckbeschwerden

- Heiserkeit oder Stimmprobleme

- Verdauungsstörungen

- Schwindel oder Benommenheit

Exkurs

Die Polyvagal-Theorie

Die Polyvagal-Theorie (Porges, 2009) hat unser Verständnis des vegetativen Nervensystems stark erweitert. Sie zeigt auf, dass wir nicht nur zwei Zustände haben (Anspannung und Entspannung), sondern drei verschiedene Reaktionsmuster:

Stell dir dein Nervensystem wie ein Haus mit drei Bereichen vor:

- Soziales Engagement (ventraler Vagus): Sicherheit, Verbindung, Ruhe – das Erdgeschoss, wo du dich wohlfühlst. Du bist präsent und fühlst dich in der Lage, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, etwa beim gemeinsamen Abendessen mit Freund:innen.

- Kampf-oder-Flucht (Sympathikus): Alarmbereitschaft und Mobilisierung bei Gefahr – die Garage. Ein Brand entsteht und dein Körper mobilisiert alle Kräfte für eine Reaktion.

- Erstarrung/Kollaps (dorsaler Vagus): Totaler Shutdown als Schutz – das Kellergeschoss. Wenn eine Bedrohung zu überwältigend ist und du solche Überforderung erlebst, dass du dich wie gelähmt fühlst.

Dein Nervensystem entscheidet, je nach wahrgenommener Sicherheit oder Bedrohung, in welchem Bereich du dich befindest. Diese unbewusste Sicherheitsbewertung nennt man Neurozeption.

Besonders interessant: 80 % der Vagusnerv-Fasern sind afferent, das bedeutet, sie senden Informationen vom Körper zum Gehirn statt andersherum. Das erklärt, warum körperbasierte Techniken so stark auf unsere Emotionen und unser Stressempfinden wirken!

Wie reagiert unser Nervensystem auf Stress?

Stell dir vor, du gehst nachts allein durch eine dunkle Gasse und hörst plötzlich Schritte hinter dir: In Gefahrensituationen und bei Stress wird vom Sympathikus eine Kaskade neurologischer und hormoneller Reaktionen ausgelöst, die uns helfen sollen, die Situation zu bewältigen: Adrenalin sorgt dafür, dass deine Muskeln besser durchblutet werden, Cortisol hält dich auf Trab und Endorphine helfen dir nicht in Panik zu verfallen. Dein Herzschlag beschleunigt sich, dein Blutdruck steigt und du atmest schneller. Die Muskeln sind angespannt, die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab und deine Sinne sind geschärft. Dein Körper und Geist sind in Alarmbereitschaft – das ist eine Stressreaktion.

Chronischer Stress und sympathische Dominanz: Aktuelle Forschungen zeigen, dass chronischer Stress zu einer dauerhaften sympathischen Dominanz führen kann (Goldstein, 2023). Das bedeutet, dein vegetatives Nervensystem bleibt permanent in einem Zustand der Alarmbereitschaft.

Der Stressreaktionszyklus

Machen wir eine Zeitreise: Stellen wir uns einmal in der Steinzeit vor: Die Gefahr ist ein nahender Säbelzahntiger. Was machst du? Nicht du, sondern dein Gehirn entscheidet in weniger als einer Sekunde, welche Reaktion dir die beste Chance zu überleben bietet. Entweder wird Kampf (Fight) aktiviert oder aber dein Gehirn entscheidet, dass Flucht (Flight) deine beste Chance ist. Du rennst also und schaffst es zu entkommen. Sobald die Gefahr vorbei ist, fährt dein Körper alle Stressreaktionen wieder herunter: Herzschlag und Atmung beruhigen sich, die Muskeln entspannen. Du bist zutiefst erleichtert und vielleicht empfindest du sogar Dankbarkeit. Der Stressreaktionszyklus ist beendet.

Den Stressreaktionszyklus beenden und das Nervensystem beruhigen

Die gute Nachricht ist, in vielen Situationen, in denen es kurzfristig zur Aktivierung des Sympathikus und einer der obigen Reaktionen kommt (wie ein lauter Knall, ein plötzlich auftauchendes Auto oder ein bellender Hund), ist der Körper schon ganz gut darin, den Stressreaktionszyklus zu beenden und das Nervensystem selbst wieder zu beruhigen, sobald die Gefahr gebannt ist. Dann fährt der Sympathikus herunter und der Parasympathikus wird aktiviert – der Körper entspannt.

Anders ist das jedoch in Zeiten, in denen wir unter Dauerbelastung stehen. In unserer heutigen modernen Zeit haben sich die Bedrohungen etwas geändert. War es bei unseren Vorfahren noch der Säbelzahntiger, vor dem es wegzurennen oder gegen den es anzukämpfen galt, so sind die Stressfaktoren heute ganz andere. Dauernde Anspannung durch ständige Erreichbarkeit, Überstunden, Großstadtlärm, Mental Load und tausend To-dos lässt sich nicht so schnell abschütteln. Das führt dazu, dass wir manchmal gar nicht so richtig in die Parasympathikus-Reaktion kommen, weil der Sympathikus einfach dauerhaft aktiviert bleibt – wir also dauerhaft „unter Strom” stehen. Und selbst wenn wir es an einem Tag schaffen, den Stresszyklus zu beenden, dann tritt die gleiche Belastung am nächsten Tag oft wieder auf. Der Zyklus beginnt von vorn.

» Das Nervensystem reagiert nicht auf die tatsächlichen Ereignisse, sondern auf unsere Interpretation dieser Ereignisse. Wenn wir unser Nervensystem verstehen, können wir lernen, unsere Reaktionen zu beeinflussen und unsere Fähigkeit zur Selbstregulation zu verbessern. «

Dr. Daniel J. Siegel, Neuropsychiater, Autor und Professor Emeritus an der University of California (LA)

Wie lange dauert es normalerweise, bis sich das Nervensystem reguliert?

Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Akute Stressreaktionen: Bei normalen, kurzzeitigen Stressreaktionen kann sich das vegetative Nervensystem innerhalb von 20 – 30 Minuten wieder beruhigen. Voraussetzung ist, dass der Stressreaktionszyklus vollständig durchlaufen wird und wir die Aktivierung durch Bewegung, bewusste Pausen oder Entspannung abbauen.

Chronischer Stress: Bei längerer Belastung kann es Wochen bis Monate dauern, bis sich das dysregulierte Nervensystem wieder stabilisiert. Lifestyle-Anpassungen – wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressreduktion im Alltag – beschleunigen diesen Prozess.

Traumabedingte Dysregulation: Die Regulation ist ein individueller Prozess, der unterschiedlich lange dauern kann und bei dem sich professionelle Unterstützung empfiehlt. Wichtig ist, dass Heilung möglich ist und jeder kleine Schritt in die richtige Richtung zählt.

Welche Faktoren können die Stabilisierung des Nervensystems beeinflussen?

- Schwere und Dauer der Belastung

- Individuelle Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit, sich von Belastungen zu erholen)

- Verfügbare Ressourcen und Unterstützung (soziales Netzwerk, therapeutische Hilfe, finanzielle Stabilität und persönliche Bewältigungsstrategien)

- Regelmäßige Anwendung von Regulationstechniken (wie Atemübungen, progressive Muskelentspannung, Meditation, Grounding-Techniken oder Vagusnerv-Stimulation)

- Lifestyle-Faktoren wie Schlaf, Ernährung und Bewegung

Gut zu wissen: Dein Nervensystem zu regulieren ist ein Prozess, kein Ereignis. Schon kleine, tägliche Übungen können das System nachhaltig stärken und die Resilienz aufbauen.

Akute Beruhigung des Nervensystems – Soforthilfe bei Überlastung

Du spürst, wie dein Herz rast und die Panik hochsteigt? Wenn du merkst, dass dein vegetatives Nervensystem akut aktiviert ist, gibt es mehrere Techniken, die sofort wirken können:

1 Die 5-4-3-2-1 Grounding-Technik

Diese wissenschaftlich fundierte Methode kann dir helfen, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und Ruhe zu finden. Viele Menschen empfinden sie besonders hilfreich bei Stress, Trauma oder Dissoziation.

Mache dazu eine Bestandsaufnahme deiner Umgebung und benenne:

- 5 Dinge, die du sehen kannst (Schaue bewusst umher – vielleicht einen Stuhl, ein Bild an der Wand)

- 4 Dinge, die du berühren kannst (Spüre verschiedene Texturen – die raue Jeans, die glatte Tischplatte)

- 3 Dinge, die du hören kannst (Lausche aufmerksam – Verkehrslärm, das Ticken einer Uhr)

- 2 Dinge, die du riechen kannst (Atme bewusst ein – vielleicht Kaffeeduft oder frische Luft)

- 1 Ding, das du schmecken kannst (evtl. ein Kaugummi oder Wasser)

Warum funktioniert das so gut? Diese Technik aktiviert alle Sinne und bringt dich zurück in den gegenwärtigen Moment.

2 Kaltes Wasser als natürliche Bremse

- Kaltes Wasser über Handgelenke laufen lassen

- Gesicht mit kaltem Wasser bespritzen

- Eiswürfel in den Händen halten

3 4-7-8 Atemtechnik

Das ist deine Notfall-Atemtechnik:

- 4 Sekunden einatmen

- 7 Sekunden anhalten

- 8 Sekunden ausatmen

Diese Technik eignet sich auch als Atemübung bei Panikattacken, da sie schnell beruhigend wirken kann. Auch andere Entspannungsübungen, wie zum Beispiel die Progressive Muskelrelaxation (PMR), können hier hilfreich sein.

4 Körperorientierte Ansätze

- Intensive Muskelanspannung: Alle Muskeln 5 Sekunden anspannen (stell dir vor, du wärst eine zusammengedrückte Feder), dann loslassen

- Auf der Stelle hüpfen: 1 – 2 Minuten

- Starke Umarmung: Sich selbst fest umarmen

- Somatisches Tracking: Bewusst die Körperempfindungen wahrnehmen

Kann körperliche Aktivierung das Nervensystem regulieren?

Es wird dich sicher nicht überraschen, wenn wir dir sagen, dass Sport gut für dich ist. Dass Sport gegen Stress hilft und deine Gesundheit und Laune verbessern kann, ist nichts Neues. Aber warum eigentlich? Körperliche Aktivität hilft dir, das ausgeschüttete Adrenalin und Cortisol abzubauen und signalisiert dem Gehirn, dass die Gefahr vorüber ist – so kann sich das Nervensystem wieder sicher und ausgeglichener anfühlen. Körperliche Aktivität wird auch als besonders hilfreich erlebt, um den Stressreaktionszyklus zu beenden und so langfristig auch einem Burnout – einer der häufigsten Folgen von chronischem Stress – vorzubeugen. Effektive Stressbewältigung erfordert demnach einen ganzheitlichen Ansatz.

Vagusnerv-Übungen: Den wichtigsten Entspannungsnerv aktivieren

Da der Vagusnerv so zentral für deine Entspannung ist, gibt es spezielle Übungen, um ihn zu stimulieren und entspannter zu werden. Diese körperorientierten Ansätze helfen dabei, den Vagus-Tonus zu verbessern:

1 Zwerchfellatmung

Die Zwerchfellatmung (auch Diaphragmatic Breathing genannt) gilt als Goldstandard für Stressreduktion. Studien zeigen, dass Zwerchfellatmung den Cortisol-Spiegel reduzieren kann. So funktioniert es:

- Bereits wenige Minuten täglich können helfen – wenn du möchtest, kannst du die Übung auf 10 – 20 Minuten ausdehnen.

- Lege dazu eine Hand auf die Brust, eine auf den Bauch.

- Atme langsam durch die Nase ein, sodass sich nur die Hand am Bauch hebt.

- Die Hand auf der Brust bleibt ruhig (Stell dir vor, sie schläft).

- Atme langsam durch den Mund aus.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Zwerchfellatmung aktiviert das parasympathische Nervensystem und verbessert die Herzratenvariabilität. Regelmäßiges Üben kann dazu beitragen, dass du dich ausgeglichener und entspannter fühlst (Ma et al., 2017).

2 Summen und Singen

Nutze die Kraft deiner Stimme, um den Vagusnerv zu aktivieren:

- Die verlängerte Ausatmung beim Summen oder Singen aktiviert den Parasympathikus und fördert Entspannung

- Kontrolliertes, langsames Atmen – wie es beim Singen natürlich entsteht – erhöht nachweislich die Herzratenvariabilität

- Regelmäßiges Singen oder Summen kann so helfen, das Nervensystem zu beruhigen

Kann man den Vagusnerv auch mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen?

Natürliche Unterstützung:

- Probiotika für die Darm-Hirn-Achse

- Omega-3-Fettsäuren für die Nervengesundheit

- Magnesium für Muskelentspannung

- B-Vitamine für Nervenfunktion

Medizinische Ansätze: Bei schweren Fällen kann ein Arzt oder eine Ärztin verschiedene Therapien empfehlen:

- Vagusnerv-Stimulation (VNS)

- Spezielle Atemtherapie

- Physiotherapie für Hals-/Nackenbereich

Regelmäßige Strategien um das vegetative Nervensystem zu beruhigen

Körperliche Aktivität ist ein sehr effektiver Weg, um chronischen Stress abzubauen und das Nervensystem zu regulieren. Aber es ist nicht das einzige Mittel, das geeignet ist, um den Stresszyklus wirksam zu beenden und das Nervensystem runterfahren zu lassen. Hier sind fünf weitere Strategien für dich:

1 Shake it off:

Hast du schon mal ein Video von einer Gazelle gesehen, die vor einem Löwen geflüchtet ist? Nachdem die Gazelle in Sicherheit ist und die unmittelbare Gefahr nicht mehr präsent ist, beginnt sie sich für eine kurze Weile stark zu schütteln. Dies ist eine instinktive Reaktion, um den verbleibenden Stress und die angesammelte Energie loszuwerden. Und das funktioniert nicht nur im Tierreich. Auch wir Menschen können so unseren Stress loswerden, wenn wir für ein paar Minuten den Stress aus uns herausschütteln. Das kann durch Hüpfen, Tanzen oder eben klassisches Schütteln sein – eine Form der körperlichen Aktivierung und des Embodiments.

2 Meditation, Yoga und Achtsamkeit:

Ähnlich wie die vorgestellten Atemübungen können regelmäßige Meditation und Achtsamkeitsübungen den Geist und das Nervensystem beruhigen und dir bei regelmäßiger, täglicher Übung helfen, deine Stressresilienz zu stärken. Bereits wenige Minuten am Tag reichen aus. Yoga gegen Stress und Yoga gegen Angst verbinden körperorientierte Ansätze mit Atemarbeit und können besonders effektiv sein, um das Nervensystem zu beruhigen. Du findest viele Videos und Apps, die dir hilfreiche Anleitungen geben können.

3 Für genug Schlaf sorgen:

Wenn wir ohnehin in einer stressreichen Lebensphase stecken, belastet es unseren Körper und unser vegetatives Nervensystem noch mehr, wenn wir nicht ausreichend Schlaf erhalten. Denn guter Schlaf ist essenziell, um das Nervensystem beruhigen zu können. Sorge deswegen dafür, dass du genug Ruhezeit in der Nacht hast und nutze die 10 Regeln der Schlafhygiene, um deinen Schlaf zu verbessern.

4 Weinen:

Manchmal neigen wir dazu, uns nicht zu erlauben, unsere Emotionen herauszulassen. Man möchte nicht das vermeintliche Klischee der „hysterischen Frau” bedienen oder du lebst mit dem Glaubenssatz, dass „Männer nicht weinen” dürfen. Aber ganz ehrlich – manchmal kann es richtig guttun, einfach mal die angestauten Emotionen herauszulassen. Mach dir traurige Musik an, such dir einen Ort, an dem du ungestört bist, und erlaube dir, einfach mal für ein paar Minuten zu weinen. Danach die Nase putzen, tief seufzen und oft fühlst du dich danach schon viel erleichterter und befreiter. Auch das ist eine Art, um Stress abzubauen und den Stresszyklus zu beenden.

5 Lachen, Zuneigung und positive soziale Interaktionen:

Lockere, freundliche und liebevolle soziale Interaktionen sind ein gutes äußeres Zeichen, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Mach vielleicht jemandem ein unerwartetes Kompliment. So kannst du deinem Gehirn ganz einfach vermitteln, dass die Welt ein sicherer Ort ist und dass nicht alle Menschen ätzend sind. Auch zusammen Lachen, eine liebevolle und lange Umarmung in einem vertrauensvollen Kontext oder liebevolle körperliche Nähe mit Menschen, die dir wichtig sind, vermitteln deinem Gehirn, dass du dem Säbelzahntiger entkommen und wohlbehalten zu Hause angekommen bist.

Besser mit Stress umgehen lernen

Welche dieser Strategien ist nun die beste für dich? Das ist am Ende ganz individuell und kann sich je nach Tag und Situation unterscheiden. Probiere einfach mal ein paar aus und schau, was dir am besten hilft, um dein Nervensystem zu beruhigen. Und dann hab die Strategien, die funktioniert haben, an der Hand, wenn du das nächste Mal im Stressreaktionszyklus festhängst.

Umgang mit chronischem Stress und dysreguliertem Nervensystem

Besonders bei chronischem Stress ist es wichtig, das vegetative Nervensystem zu beruhigen. Mach dir bewusst: Die Regulation des vegetativen Nervensystems ist ein Prozess. Sei geduldig mit dir selbst und erwarte nicht, dass alles sofort perfekt funktioniert. Besonders bei einem dysregulierten Nervensystem oder nach einem Trauma braucht es Zeit und möglicherweise professionelle Unterstützung. Du schaffst da!

Häufig gestellte Fragen zur Beruhigung des Nervensystems

Wie kann ich mein vegetatives Nervensystem in akuten Stressmomenten beruhigen?

Was sind die besten Übungen, um das Nervensystem zu regulieren?

Wie lange dauert es, bis sich das Nervensystem wieder beruhigt?

Was sind die Symptome eines überreizten Nervensystems?

Wie kann ich meinen Vagusnerv selbst stimulieren?

Kann ein dysreguliertes Nervensystem wieder reguliert werden?

Welche Ansätze kommen bei einem Trauma zum Einsatz?

Dabei ist zu beachten:

- Flashbacks und Trigger können das überlastete Nervensystem sofort in Alarmbereitschaft versetzen

- Normale Entspannungstechniken können manchmal (z. B. bei starker Übererregung) überfordernd wirken-

- Das Gefühl für Sicherheit im eigenen Körper kann verloren gegangen sein

- Somatische Wahrnehmung (somatic experience – Körperwahrnehmung) ist oft beeinträchtigt

Leitlinien empfehlen als Erstlinie die traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie oder EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Methode zur Traumabehandlung durch Augenbewegungen). Körperorientierte Elemente können dabei ergänzend helfen (Buhmann, 2014).

Körperorientierte Bausteine sind unter anderem Embodiment-Übungen zur Wiederverbindung mit dem eigenen Körper, das heißt sanfte Bewegungen, Achtsamkeits- oder Atemübungen. Zum Beispiel achtsames Gehen oder bewusste Körperwahrnehmung. Auch somatisches Tracking wird eingesetzt – eine Methode zur achtsamen Beobachtung körperlicher Empfindungen ohne Bewertung oder Veränderungsabsicht. Ziel ist es, Körpersignale wahrzunehmen und zwischen Sicherheit und Bedrohung unterscheiden zu können.